医療費について

医療費が高額になりそうなとき

医療費の一部払い戻しや窓口での負担額が軽くなる制度があります。

申請については、各公的医療保険へご相談ください。

- 協会けんぽの方:全国健康保険協会 都道府県支部

- 国民健康保険の方:市役所・町村役場

- 共済・組合健保の方:各健康保険組合か職場の担当部署

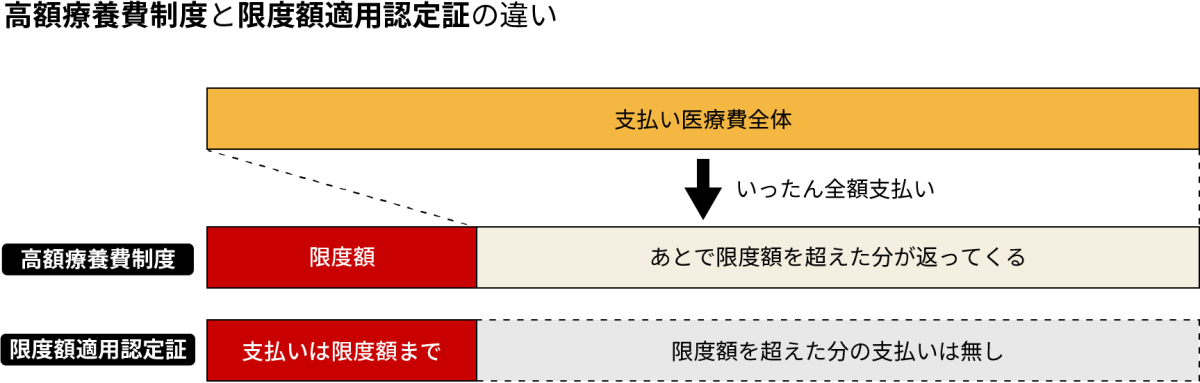

高額療養費制度について

1か月(1日から月末まで)に医療機関の窓口でのお支払いが一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が申請により払い戻される制度です。

ご自身が加入している公的医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・共済・組合健保など)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

※食事療養費(食事負担)や差額ベッド代、保険外負担分は自己負担限度額に含まれません。

「限度額適用認定証」制度について

限度額適用認定証って何ですか?

限度額適用認定証とは、患者さんの申請により保険者から発行される認定証のことをいいます。

利用いただくと、1か月間の入院費のうち”窓口での負担額”が下のように所得区分に応じた自己負担限度額までになります。

高額療養費制度のように払い戻し手続きは必要ありません。自己負担限度額の目安や利用方法は下記をご覧ください。

※食事療養費(食事負担)や差額ベッド代等の自費分は対象外となります。

自己負担限度額と食事療養費(食事負担) 2025年4月現在

69歳以下(70歳未満)のかた

| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 * | 食事負担(1食につき)* |

|---|---|---|---|

| ア:年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 510円 |

| イ:年収770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 510円 |

| ウ:年収370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万円~600万円 |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 510円 |

| エ:~年収370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |

57,600円 | 44,400円 | 510円 |

| オ:住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 | 240円 (入院90日超は190円) |

70歳以上のかた

現役並みⅠ~Ⅲ

| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数該当 * | 食事負担(1食につき)* |

|---|---|---|---|---|

| Ⅲ:年収約1,160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |

252,000円+(医療費-842,000)x1% | 140,100円 | 510円 | |

| Ⅱ:年収約770万円~約1,160万円 標報53万円以上 課税所得380万円以上 |

167,000円+(医療費-558,000)x1% | 93,000円 | 510円 | |

| Ⅰ:年収約370万円~約770万円 標報28万円以上 課税所得145万円以上 |

80,100円+(医療費-267,000)x1% | 44,400円 | 510円 | |

一般

| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数該当 * | 食事負担(1食につき)* |

|---|---|---|---|---|

| 年収156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |

18,000円 (年間上限14万4千円) |

57,600円 | 44,400円 | 510円 |

住民税非課税等(低所得Ⅰ~Ⅱ)

| 適用区分 | 外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) | 多数該当 * | 食事負担(1食につき)* |

|---|---|---|---|---|

| Ⅱ:住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 適用なし | 240円 (入院90日超は190円) |

| Ⅰ:住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下等) |

15,500円 | 110円 |

- 1ヶ月毎(1日~末日)の計算です。

- 室料差額、文書料、先進医療費用などは別途お支払いいただきます。

- ”患者負担額”が自己負担限度額に達しない場合は適用外となりますのでご了承ください。

- 同一の医療機関でも入院と外来は別々のお支払いになります。入院・外来の各々の自己負担額が21,000円以上の場合は合算でき、払い戻しになります。

- 「多数該当」は、直近1年間における高額医療費をお支払した回数が4回目以降の自己負担限度額(月額)です。

- 入院時の食事療養費(食事負担)は1食当たりの金額です。所得区分に従って、診療費と別途お支払いいただきます。

-

住民税非課税世帯の内、区分Ⅱのかたについて、直近12か月で減額認定の適用を受けて入院した日数が90日を超えた場合、保険者に申請を行うことで食事代が減額される制度があります。申請が認められると、翌月から食事代が減額されます。

限度額適用を利用するには?

限度額の適用を利用するには以下の3つの方法があります。

マイナ保険証をお持ちの場合

※その場で確認ができるため、限度額認定証の交付手続きは不要です。

マイナ保険証をお持ちでない場合

ただし、保険資格の情報がオンライン資格確認システムに反映されていない場合は各保険者へご確認ください。

※その場で確認ができるため、限度額認定証の交付手続きは不要です。

限度額適用認定証を利用する場合

【どこへ申請すればいいですか?】

健康保険の保険者により異なります。

| 国民健康保険の方 | 自治体の国民健康保険窓口 |

|---|---|

| 協会けんぽ保険・船員保険の方 | 全国健康保険協会窓口 |

| 組合健康保険の方 共済健康保険の方 自衛官の方 |

職場の担当窓口 |

【申請方法は?申請時に必要なものはありますか?】

申請には、資格確認書(または有効期限内の健康保険証)と印鑑が必要になります。詳しくは該当窓口(該当の健康保険の保険者)へご相談ください。

【いつから使えますか?】

通常、申請した月の1日から有効な認定証が発行されます。月をさかのぼっての発行はされませんので、申請日にご注意ください。

外来での治療・検査費用のご案内

基本の外来料金

救急外来は休日時間外加算があります。

| 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 紹介状あり |

924円 |

616円 | 308円 | 3,080円 | 初診料のみ |

| 紹介状なし | 8,624円 | 8,316円 | 8,008円 | 10,780円 | 初診料+選定医療費(7,700) |

放射線治療の費用について

当院で行う放射線治療は健康保険が適用されます。治療費は、治療方法や回数によって異なります。

放射線治療を実施した場合にかかる費用の例

| 病名 | 外来/入院 | 治療法 | 回数 | 医療費 | 個人負担 (3割の場合) |

|---|---|---|---|---|---|

| 乳がん | 外来 | 高精度放射線治療 | 25回 | 約95万円 | 約30万円 |

| 前立腺がん | 外来 | 高精度放射線治療 | 37回 | 約145万円 | 約45万円 |

| 肺がん | 外来 | 定位放射線治療 | 11回 | 約65万円 | 約20万円 |

| 肝臓がん | 外来 | 温熱療法 | 8回 | 約9万円 | 約3万円 |

健康保険が適用される場合、窓口で表右側の「個人負担」の費用をお支払いいただくことになります。さらに「高額療養費制度」が使えますので、収入に応じて決められた自己負担分以外は払い戻しを受けることができます。

詳しくは、厚生労働省の資料「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

当院では、窓口でのお支払い額を軽減するために「限度額適用認定証」制度のご利用をお薦めしています。

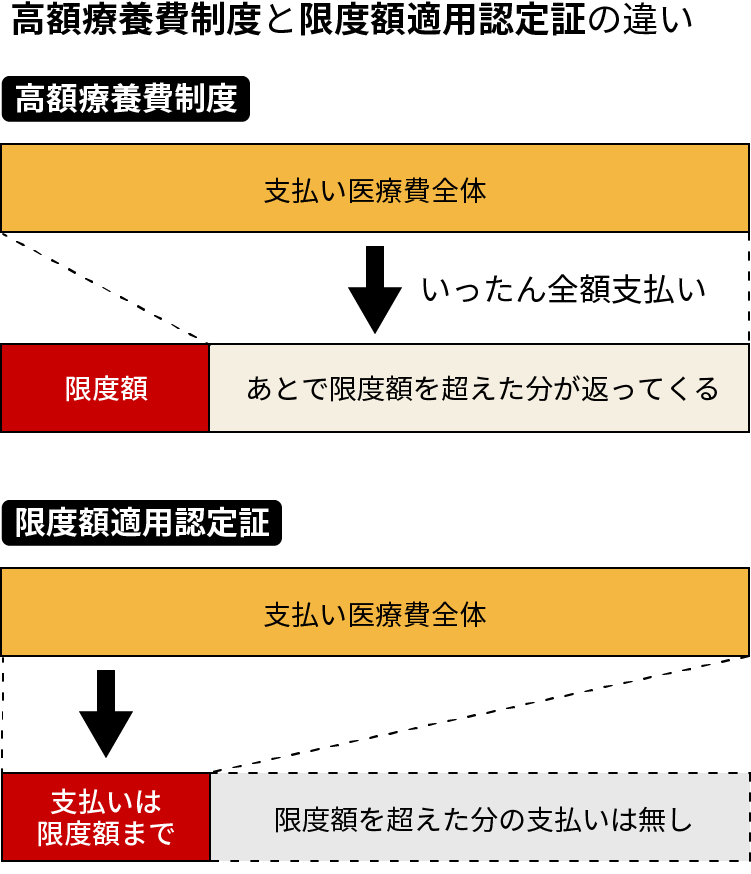

ハイパーサーミアの費用について

ハイパーサーミア療法は、悪性腫瘍に対する治療として健康保険の適用を受けることができる医療行為です。しかし、最近では3ヶ月間に8回程度という範囲を超える治療に対しては保険適用が認められない状況が続いております。一方、近年の化学療法の進歩はめざましく、長期に渡って効果を発揮する薬剤も多くなりました。したがって、本来であればハイパーサーミアを長期に併用したほうが望ましいのではないかと思われる方も増加しています。

このような状況を踏まえ、当院ではハイパーサーミアの初期3ヶ月においては保険適用治療とし、その後も継続する場合には、自費診療とする料金設定とさせていただきます。ただし、自費診療とはいえ、4ヶ月以降に患者さんが支払われる金額は、保険期間の本人負担分と大きな差が出ないような料金設定としています。

また、治療部位ごとの計算となりますので、治療箇所が複数に渡る場合には、それぞれの部位について初期の3ヶ月は保険適用が可能です。

ご迷惑をおかけいたしますが、以上のような事情ですので、何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

| 適用開始 | 2019年5月1日より |

|---|---|

| 4ヶ月目以降の料金 | 深在性悪性腫瘍に対するもの 一回の治療で3,600円(税別) 浅在性悪性腫瘍に対するもの 一回の治療で2,400円(税別) |

CT/MRIの費用について

- 下記は目安の料金になります。使用する薬剤により金額が変わる場合があります。

- 料金には次の記料金を含みます。電子画像管理加算、コンピューター断層診断料・画像診断管理加算2

- 造影剤ありの検査では、上記に加えて、造影剤使用加算を含みます。

CT(64列以上)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 造影剤なし (単純) |

1,750点 | 5,250円 | 3,500円 | 1,750円 | 17,500円 |

| 造影剤あり (造影) |

2,250点 | 4,160円 | 6,750円 | 2,250円 | 22,500円 |

CT(16列以上)

造影剤なし(単純)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 1,650点 | 4,950円 | 3,300円 | 1,650円 | 16,500円 |

造影剤あり(造影)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,150点 | 6,450円 | 4,300円 | 2,150円 | 21,500円 |

冠動脈CT

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,850点 | 8,550円 | 5,700円 | 2,850円 | 28,500円 |

MRI(1.5テスラ以上)

造影剤なし(単純)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,080点 | 6,450円 | 4,160円 | 2,080円 | 20,800円 |

造影剤あり(造影)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,330点 | 6,990円 | 4,660円 | 2,330円 | 23,300円 |

全身(単純)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,680点 | 8,040円 | 5,360円 | 2,680円 | 26,800円 |

内視鏡の費用について

- 下記は目安の料金になります。使用する薬剤により金額が変わる場合があります。

- 病理診断ありの検査では、病理診断管理加算・内視鏡下生検法(1臓器につき)・病理組織標本作成(1臓器につき)・組織診断料を含みます。

胃カメラ

病理診断なし

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 1,140点 | 3,420円 | 2,280円 | 1,140円 | 11,400円 |

病理診断あり(1臓器)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,950点 | 8,850円 | 5,900円 | 2,950円 | 29,500円 |

直腸ファイバー

病理診断なし

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 550点 | 1,650円 | 1,100円 | 550円 | 5,500円 |

病理診断あり(1臓器)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,360点 | 7,080円 | 4,720円 | 2,360円 | 23,600円 |

大腸ファイバー S状結腸

病理診断なし

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 900点 | 2,700円 | 1,800円 | 900円 | 9,000円 |

病理診断あり(1臓器)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 2,710点 | 8,130円 | 5,420円 | 2,710円 | 27,100円 |

大腸ファイバー 下行結腸・横行結腸

病理診断なし

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 1,350点 | 4,050円 | 2,700円 | 1,350円 | 13,500円 |

病理診断あり(1臓器)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 3,160点 | 9,480円 | 6,320円 | 3,160円 | 31,600円 |

大腸ファイバー 上行結腸・盲腸

病理診断なし

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 1,550点 | 4,650円 | 3,100円 |

1,550円 |

15,500円 |

病理診断あり(1臓器)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 3,360点 | 10,080円 | 6,720円 | 3,360円 | 33,600円 |

泌尿器科などでの検査費用について

尿道ステント抜去(DJ抜去)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,300点 | 3,900円 | 2,600円 | 1,300円 | 13,000円 |

UD(尿流動態検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,863点 | 5,590円 | 3,730円 | 1,860円 | 18,630円 | 膀胱内圧・括約筋筋電図・尿道圧測定図・直腸肛門圧・尿流・薬剤 |

IVP(静脈性腎盂造影検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 970点 | 2,910円 | 1,940円 | 970円 | 9,700円 |

UG(逆行性膀胱造影)・VCUG(逆行性排尿時膀胱尿道造影検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

|

1,093点 |

3,280円 | 2,190円 | 1,090円 | 10,930円 | 5枚 |

チェーンCG(チェーン尿道膀胱造影検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 980点 | 2,940円 | 1,960円 | 980円 | 9,800円 | 4枚 |

骨シンチ(骨の画像検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5,860点 | 17,580円 | 11,720円 | 5,860円 |

58,600円 |

腎レノグラム(腎臓の画像検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2,680点 | 8,040円 |

5,360円 |

2,680円 |

26,800円 |

手術前検査

基本

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1,740点 | 5,220円 | 3,480円 | 1,740円 | 17,400円 | 検尿・採血・HBs抗原・HCV抗体・心電図・肺機能・胸写・腹単(判断料を含みます) |

心エコー追加(心臓超音波検査)

| 診療点数 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2,620点 | 7,860円 | 5,240円 | 2,620円 | 26,200円 | 検尿・採血・HBs抗原・HCV抗体・心電図・肺機能・胸写・腹単(判断料を含みます) |

発熱外来での検査費用

| 診察・検査 | 個人負担 3割 (保険あり) |

個人負担 2割 (保険あり) |

個人負担 1割 (保険あり) |

全額自費 10割 (保険なし) |

|---|---|---|---|---|

| 診察+コロナPCR+処方 | 7,980円 | 6,420円 | 4,860円 | 15,610円 |

| 診察+コロナ抗原+処方 | 6,840円 | 5,660円 | 4,480円 | 11,800円 |

| 診察+コロナインフル抗原+処方 | 7,200円 | 5,900円 | 4,600円 | 13,000円 |

| 診察+コロナPCR+インフル抗原+処方 | 8,900円 | 7,030円 | 5,170円 | 18,660円 |

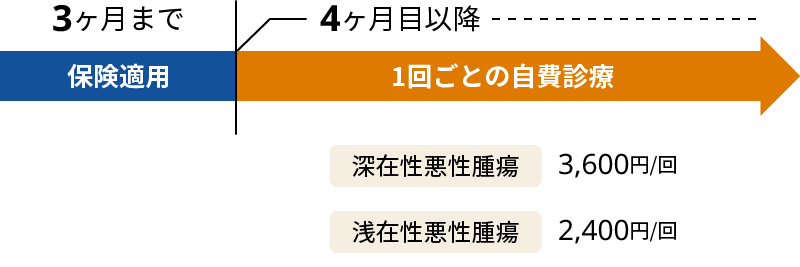

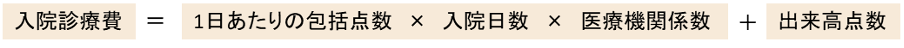

入院診療費について

DPC(包括支払い方式)とは?

DPCとは病名や治療内容に応じて定められた1日あたりの定額費用を基本とし、入院医療費を計算する方法です。

診療行為ごとに医療費を計算するでき高払い方式とは違い、診療内容に関わらず1日あたりの医療費が定額になります。

※手術や一部の処置・検査などについては包括項目に含まれないため、でき高払い方式で計算されます。